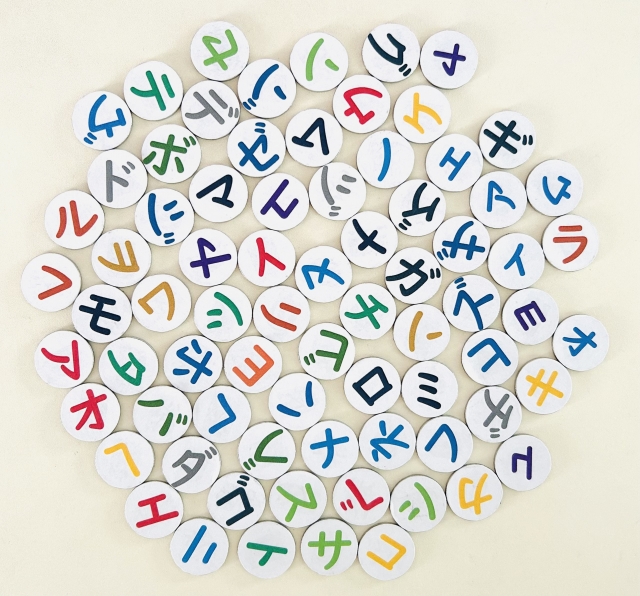

日本で暮らすなら「ら抜き言葉」についても知っておいた方がよいでしょう。外国の方が増えて身の回りに中国製品が増えました。仲間や新たな出逢いへの期待も高まりつつあります。そのような中でこそ、細やかな表現の違いが心を掴みます。いろいろな動詞をみていきましょう。

阻む

「阻む」について悩んでいたことがあります。

「阻める」阻んでいる意味のつもりでいたら、後から間違いかもしれないと気付きました。

調べると

五段活用

古く(文語)は下二段活用・四段活用

と記されていました。

「阻める」は字数合わせのためにすんなり口をついて出た言葉で、

阻め(マ行四段已然形)+ る(存続の助動詞「り」の連体形)のつもりでした。

ところがある人は「阻まる」ではないかと言い、

「阻むる」の方が自然ではないかという意見もありました。

阻まるとは?

「阻む」の未然形+受身の助動詞「る」

「~に阻まれている」の意となります。

受身の助動詞「る」を連体形にすると

「阻まるる」になります。

阻むるとは?

「阻むる」は他動詞ラ行下二段活用「阻む」の連体形です。

活用表は以下のようになります。

| 未然形(ズ) | 連用形 (タリ) | 終止形 | 連体形 (トキ) | 已然形(バ) | 命令形 |

| 阻・め | 阻・め | 阻・む | 阻・むる | 阻・むれ | 阻・めよ |

また、「気がくじける。阻喪をする」の意味で自動詞四段活用もあります。

四段活用なら「阻める」でOKですが、この意味で使うことは少ないでしょう。

口に出して読んだときの違和感は手掛かりになります。

というのは、

時代と共に使いやすいよう音変化している言葉もあるからです。例えば「ら抜き言葉」が良い例です。

「れる」「られる」のら抜き言葉

よく取沙汰される「ら抜き言葉」

これだって口に出して違和感がないので認知されていく可能性はあります。

スマホの文字変換でも筆頭に挙げられるくらいですから。

いくつか例を挙げます。

食べれる → 食べられる

見れる → 見られる

着れる → 着られる

来れる → 来られる

対して「ら抜き」ではない言葉は

走れる

飾れる

送れる

ら抜き言葉の見分け方は簡単!

語尾に「~よう」と付けられるようなら「~られる」

例

食べよう → 食べられる

見よう → 見られる

着よう → 着られる

来よう(とは言わないが「来る」はカ行変格活用で特殊) → 来られる

※「~られる」の接続する語幹が

「イ」段(見・られる/着・られる)の上一段活用動詞

「エ」段(食べ・られる/決め・られる)の下一段活用動詞

「来る」(カ行変格活用動詞)

以上の場合は「~られる」に接続する「ら抜き言葉」です。

語尾が「~ろう」となるなら 「~れる」

語尾が「~ろう」

走ろう → 走れる

飾ろう → 飾れる

送ろう → 送れる

※「~られる」は自発・可能・尊敬・受身の意味を持つ助動詞ですが、

ら抜き言葉は可能の意味「~できる」に限定されます。

「阻める」はら抜き言葉か?

答は否です。

なぜならば「阻む」は五段活用で

「阻もう」と言うことはあっても「阻めよう」とは言いません。

「れる」「られる」を接続すると

「阻まれる」となります。

可能の意味で使うことは稀で、ほとんどの場合、受身の意味にとして捉えられるでしょう。

「阻・ま・れ・る」

の「ま・れ」が縮まって「め」に変化した結果とすると

「阻める」=阻むことができる可能の意味として用いることもあります。

(ら抜き言葉でないことだけは確かです)

けれども、阻んでいる状態をあらわす存続の意味としては用いない。

※2015年の文化庁による「国語に関する世論調査」では「ら抜き言葉」を使用する人が半数以上いたと言います。それから10年を経た今は「ら抜き言葉」どころか、外国の方が増えて、50音を右から読んでいた画面が左から読むようになっていたりして、日本人でさえ混乱するような表記が目立ちます。

「ら抜き言葉」は昭和初期から使われ近年目立つようになったとのこと。まだまだ俗語扱いですが、認可される日も遠くないのでは……。

こうして日本語が変化してきたのであれば、ググったり辞書を引いたりするばかりでなく、口に出して読み、自分の耳で聞いたときの感覚も大事にしたいところです。