汉字传入对日语的影响(附常用汉字表)

The Influence of the Introduction of Kanji on the Japanese Language (with the List of Jōyō Kanji)

漢字の伝来は、日本語の発展において重要な転機をもたらしました。中国からの文化的影響を受けて、日本の文字体系に取り入れられてから言語の表現力を豊かにしています。

平安時代には、漢字を基にした仮名が誕生し、文学や詩歌が発展。漢字と仮名の共存は、日本語の独自性を形成し、文化や思想の交流を促進しました。

ここでは、漢字の伝来と日本語への影響について詳しく解説します。巻末には日本語としての基準となる「常用漢字表」も添付しています。ぜひ最後までお読みになって、日本文化理解にお役立てください。

汉字的传入为日语的发展带来了重要的转折点。在中国文化的影响下,汉字被纳入日本的文字体系,丰富了语言的表现力。

在平安时代,以汉字为基础的假名诞生,文学和诗歌得以发展。汉字与假名的共存形成了日语的独特性,促进了文化和思想的交流。

在这里,我们将详细解读汉字的传入及其对日语的影响。最后附上作为日语标准的“常用汉字表”。希望您能读到最后,并对理解日本文化有所帮助。

The introduction of Kanji brought a significant turning point in the development of the Japanese language. Influenced by Chinese culture, Kanji was incorporated into the Japanese writing system, enriching the expressive power of the language.

During the Heian period, Kana, based on Kanji, was created, leading to the flourishing of literature and poetry. The coexistence of Kanji and Kana formed the uniqueness of the Japanese language and facilitated the exchange of culture and ideas.

Here, we will provide a detailed explanation of the introduction of Kanji and its impact on the Japanese language. At the end, we have included the “Jōyō Kanji List,” which serves as a standard for the Japanese language. We hope you read through to the end and find it helpful for understanding Japanese culture.

漢字の起源

漢字は中国で生まれた表意文字であり、古代の中国文明とともに発展してきました。その起源は紀元前14世紀頃の殷王朝にまで遡るといわれています。字体は甲骨文字や金文といった形態を経て、次第に現在の漢字に近い形へと進化してきました。

四大文明で使用された古代文字のうち、現在も使われている唯一の文字体系です。今なお世界中で15億人もの人々が使用し、その文字数は約10万字にも上るといわれています。

漢字は、もはや単なる文字としての役割を超え、東アジア全域に広がる思想や文化を表現する重要なツールとなっています。

漢字の日本への伝来

漢字は5世紀頃、朝鮮半島を経て日本に伝来しました。初めは中国の文献を通じて学ばれ、律令制度や仏教の普及とともに広まりました。日本では漢字を用いて表現することで文化や思想が発展し、後に仮名の創出へとつながりました。

ここでは、漢字が如何にして日本語として定着し、発展してきたかについて解説します。

初期の接触

日本に漢字が伝わった時期については諸説ありますが、最も古い証拠とされるのは、約2000年前の吉野ヶ里遺跡から出土した中国製の銅鏡に刻まれた漢字です。この銅鏡には「久不相見、長毋相忘(長い間会えなくても、いつまでも忘れないで)」という意味の文字が刻まれており、これが日本における漢字の最古の痕跡とされています。

また、紀元57年には福岡県志賀島で発見された「漢委奴国王」の金印も、日本が中国と交流していた証拠として知られています。

4~5世紀の本格的な伝来

一般的な説では、漢字は4世紀から5世紀頃、中国や朝鮮半島を経由して日本に伝わったとされています。この時期、日本では鉄器時代に入り、大陸との交流が活発化していました。

『日本書紀』には、応神天皇(4世紀末~5世紀)の時代に百済から渡来した王仁(わに)が『論語』と『千字文』を用いて漢字を伝えたと記されています。しかし、『千字文』の成立時期(6世紀)が王仁の時代と矛盾するため、この説の真偽は定かではありません。

初期の漢字使用例

5世紀頃になると、日本国内で制作された鉄剣や銅鏡に地名や人名が漢字で記されるようになります。埼玉県行田市の稲荷山古墳から出土した鉄剣には「乎獲居(ヲワケ)」「意富比垝(オホヒコ)」という人名や、「斯鬼(シキ)」という地名が刻まれており、熊本県玉名郡の江田船山古墳から出土した鉄剣にも同様の例があります。これらは渡来人の関与が指摘されていますが、日本人が漢字を理解し始めていた証拠とも言えます。

日本語と漢字の融合

漢字の音読みと訓読み

漢字が日本に伝わると、その読み方は「音読み」と「訓読み」の二種類に分化しました。音読みは中国語起源の発音を基にしたものであり、訓読みは漢字の意味を既存の日本語に置き換える形で生まれました。例えば、「山」という漢字は音読みで「サン」、訓読みで「やま」と読まれます。このような多様な読み方が日本語特有の複雑さを生み出しました。

万葉仮名の誕生

7世紀頃、日本語を表記するために漢字を音だけで用いる万葉仮名が登場しました。万葉仮名は、漢字本来の意味を無視し、日本語の音を表記するために使われました。例えば、「山」は「耶麻」と書かれることもありました。この文字体系は、日本最古の和歌集『万葉集』や『古事記』『日本書紀』にも用いられています。

万葉仮名はその後、平仮名や片仮名へと発展し、日本語表記体系の基盤を築きました。平仮名は万葉仮名を草書体に変形したものであり、片仮名は漢字の一部を取り出して作られたものです。

漢字文化の広がり

奈良時代と仏教文化

奈良時代には仏教が盛んになり、大規模な写経事業が行われました。官立の写経所では、写経生たちが漢字で書かれた経典を整然と書写していました。この時代、日本人は中国語としての漢文を学び、それを理解し活用する能力を身につけていきました。

日本語としての漢文

8世紀頃には、日本独自の漢文が登場します。法隆寺金堂薬師如来像の後背文などには、中国語ではなく日本語として読める文法体系が見られます。これは、日本人が漢字を単なる外来文字としてではなく、日本語表現の一部として取り込んだことを示しています。

日本語における漢字の役割

現代日本語では、一つの漢字に複数の読み方があることや、多様な一人称表現(私・僕・麿・小生など)が存在することからも分かるように、漢字は日本語文化の多様性を支える重要な要素となっています。また、当て字や熟語など、創造的な使い方も発展しました。

10万字もの漢字のうちから、各自それぞれが知る漢字のみを好きなように使ったら、文字でのコミュニケーションは却って難しくなるでしょう。学校教育においても指導しきれるかどうかわかりません。

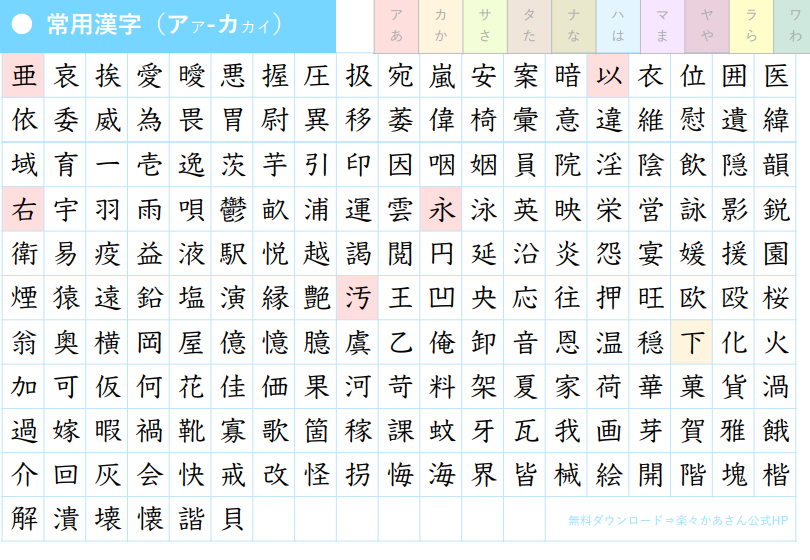

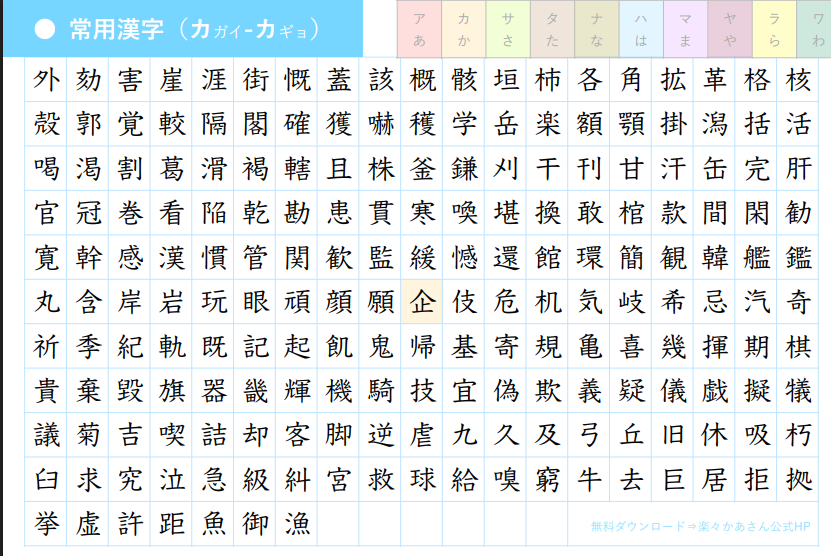

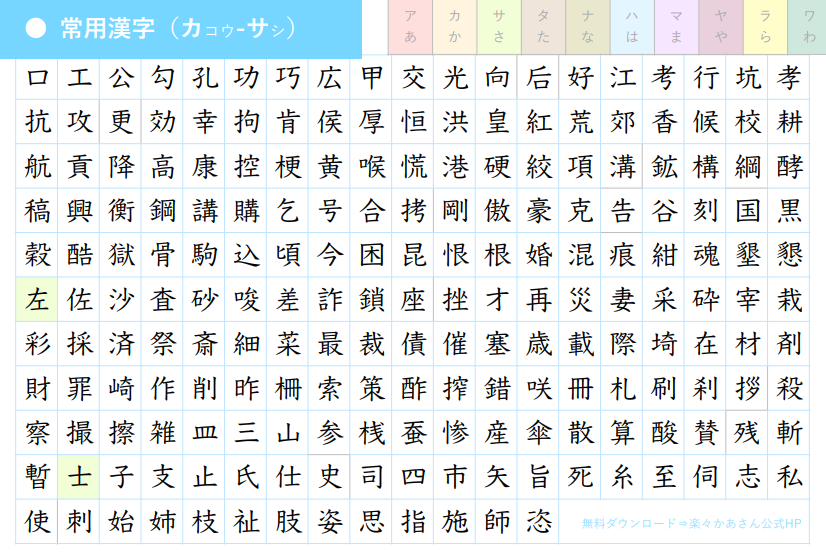

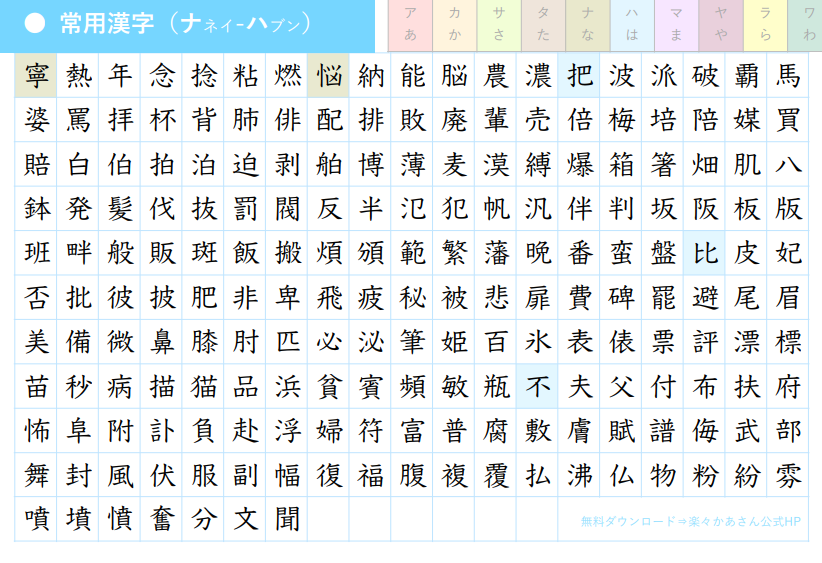

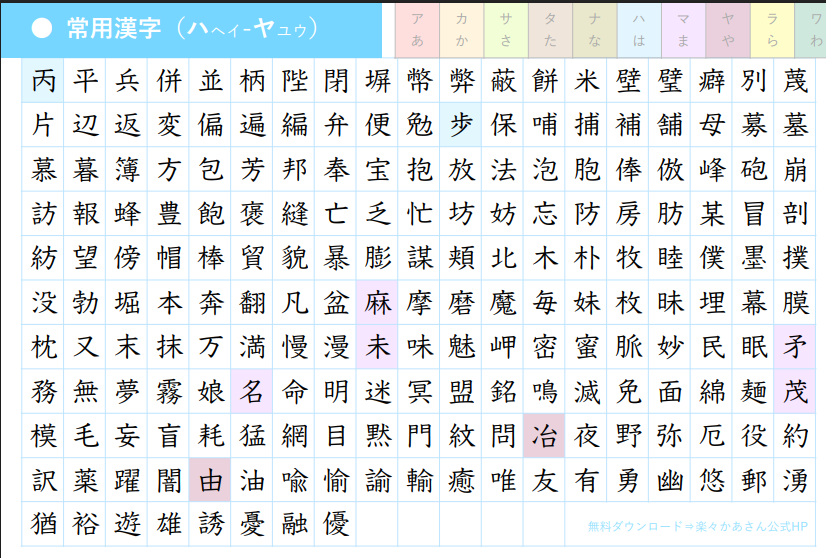

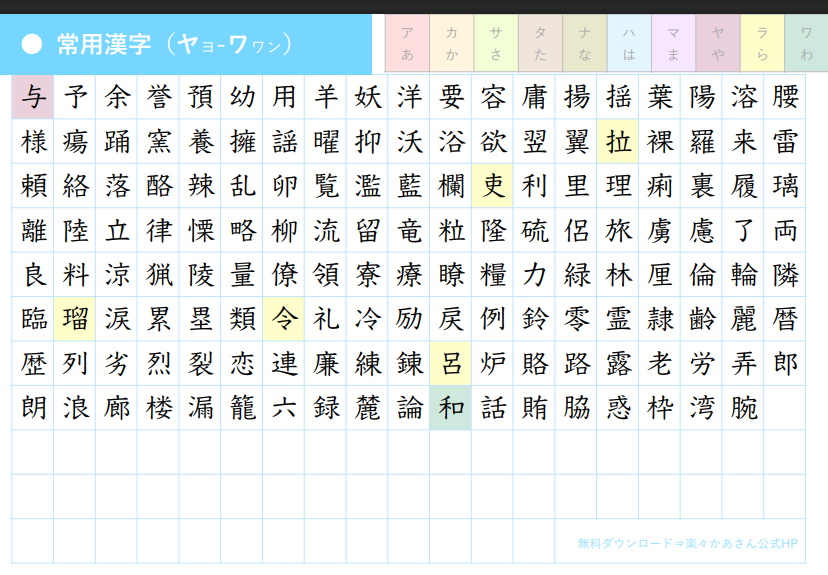

そこでまず、当用漢字表が作られました。そして1981年に「常用漢字表」となり、2010年に2136字に改訂したものが現在も使われています。

「常用漢字」とは、新聞や雑誌、法律・放送など、一般的な生活の場面で使われる漢字の使用の目安とされるものです。

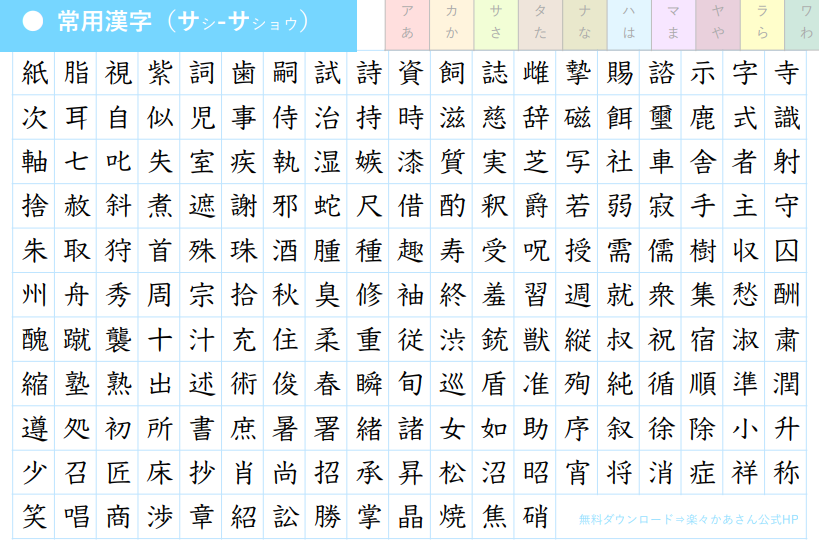

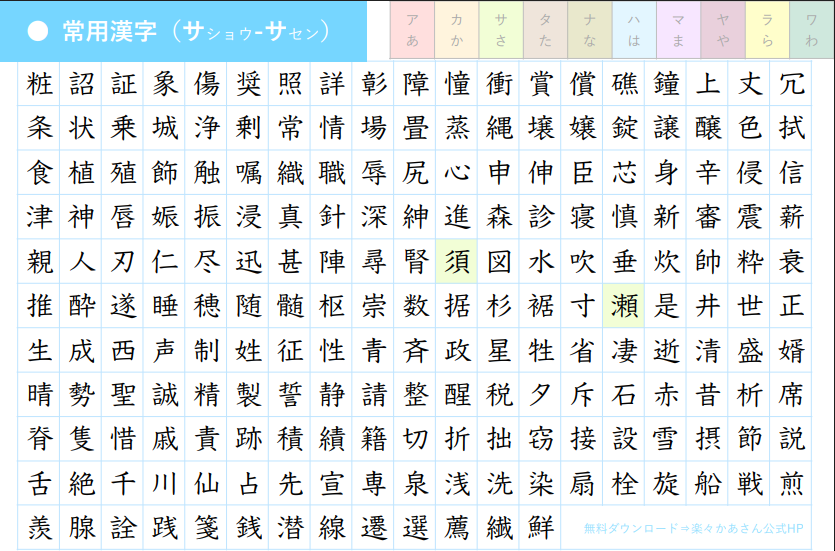

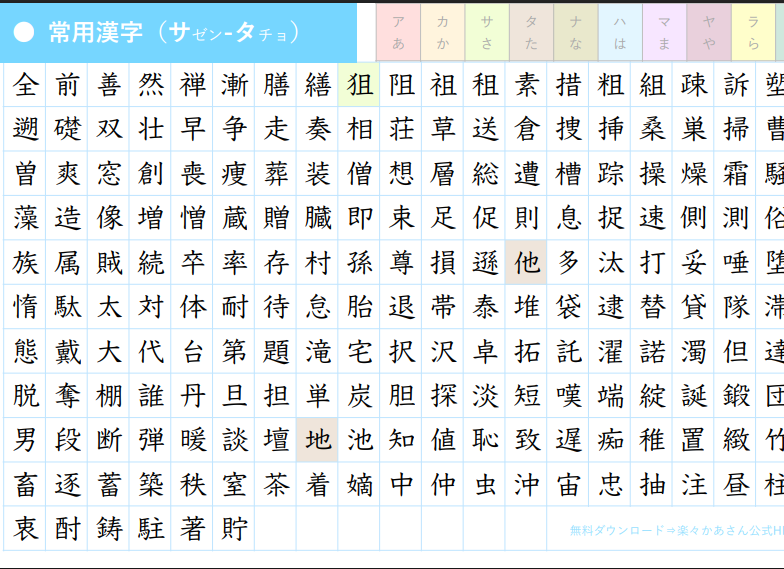

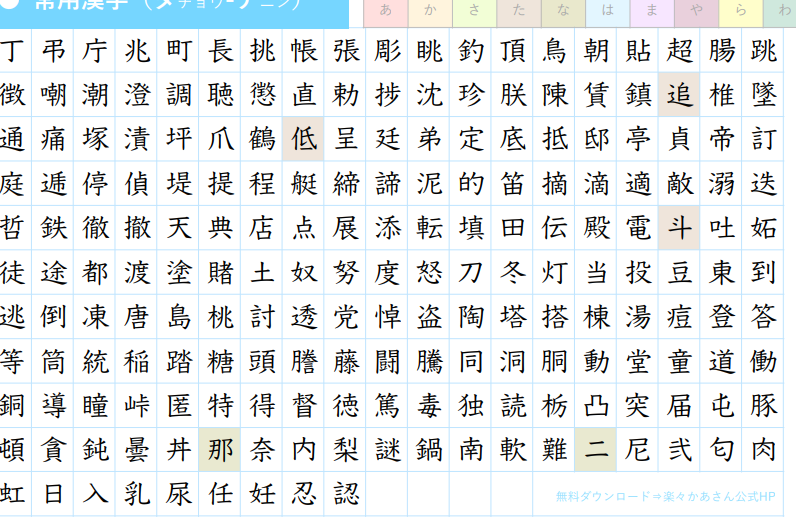

常用漢字表

常用漢字2136字全てを下記参照元より転載させていただきました。

(文化庁「常用漢字表の音訓索引」「常用漢字表」

参照元:https://www.rakurakumom.com/single-post/joyo-kanji-list

ア行~カ行(カ)

カ行

カ行~サ行(サ)

サ行

サ行~タ行

タ行~ナ行

ナ行~ハ行

ハ行~ヤ行

ヤ行~ワ行

まとめ

漢字は4~5世紀頃に中国や朝鮮半島から日本へ伝来し、日本語との融合を通じて独自の発展を遂げました。その過程で万葉仮名や訓読みなど、日本独自の文字文化が生まれ、現代日本語へとつながっています。

漢字は単なる文字以上の存在であり、日本文化と思想を形作る重要な役割を果たしてきました。この豊かな文字文化を理解することは、日本人としてのアイデンティティを深めることはもちろん、海外からの移住者にとっても日本文化の根源を知るきっかけとなるでしょう。